「表具屋」と聞いて、みなさんはどんな仕事を思い浮かべますか? 能勢町内で唯一の表具屋「平岡表具店」が地黄にあります。実際にはどのような事をされているのでしょうか? 平岡さんの仕事場にお邪魔しました。

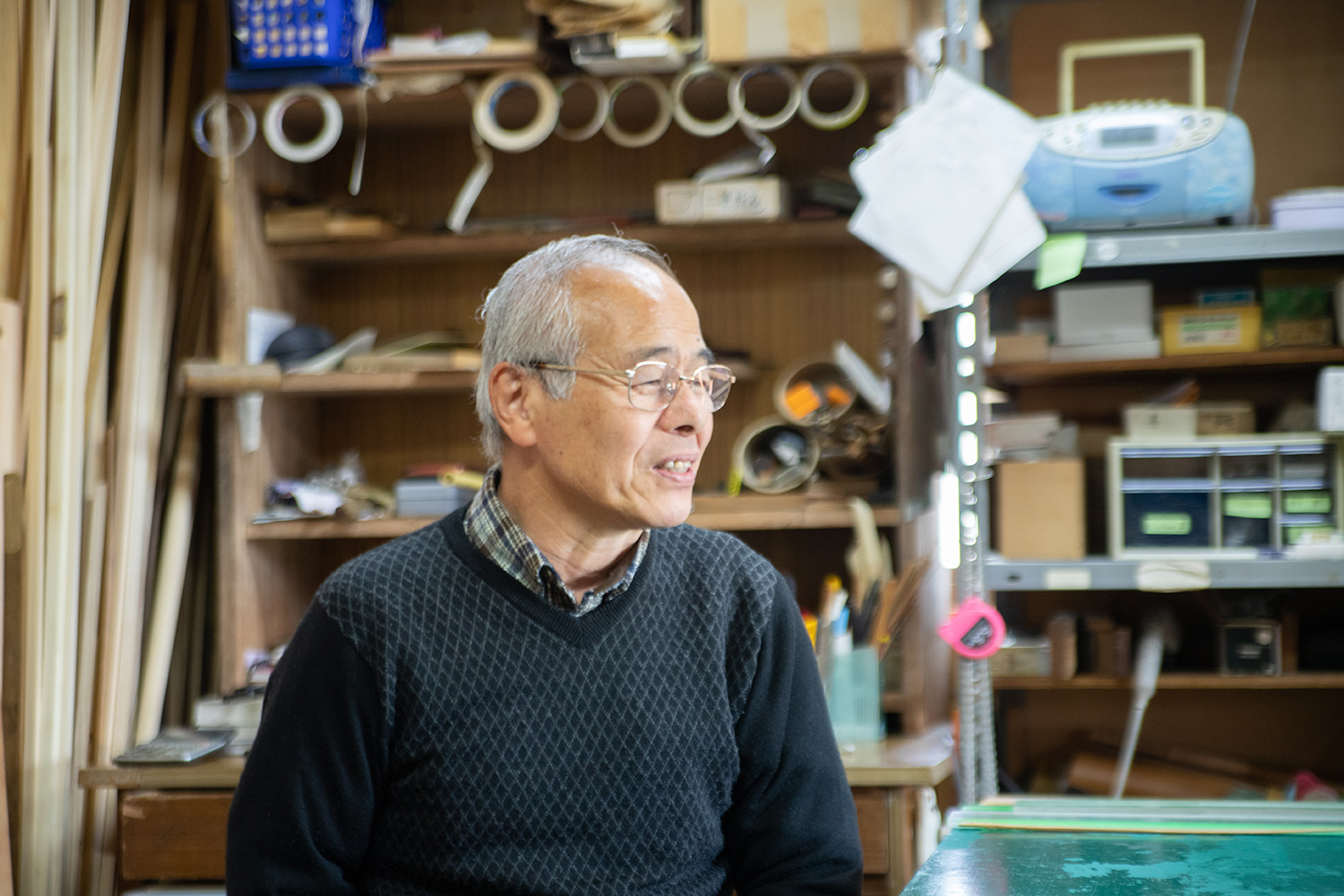

「この看板、業者さんに頼まずに、僕がみな書いたんです。道路から見たときに整って見えるように、文字をちょっと歪ませているのもわかりますか?」と、能勢で唯一の表具店を経営する平岡豊秋さんが話してくれます。

それにしても「表具屋さん」という仕事。実際にはどのようなものなのでしょうか?

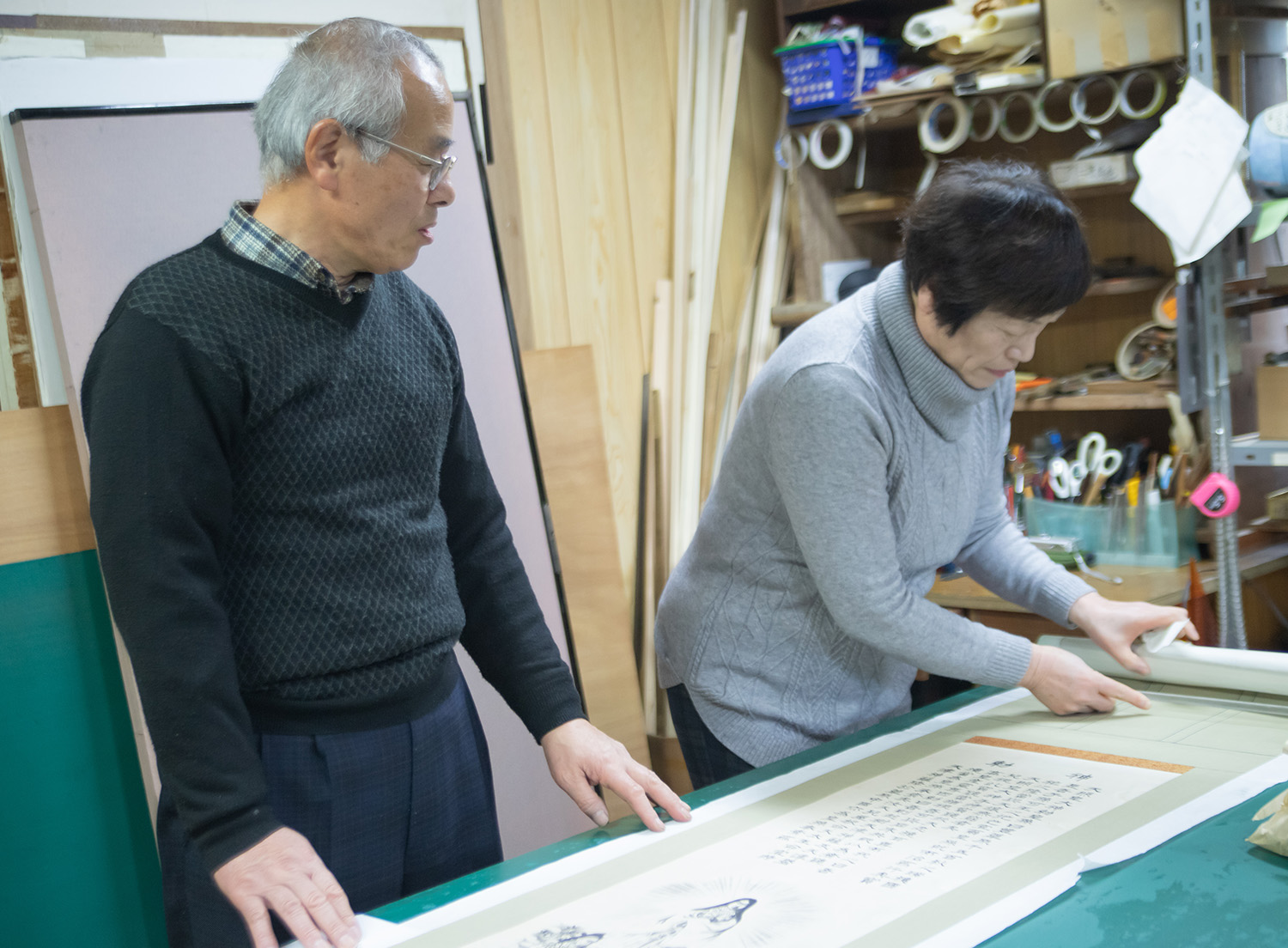

表具とは、掛け軸や巻物などの芸術品や、障子や襖などの日常使いの建具などを、紙や布などを使って仕立てることを言うようです。要するに「紙や布を貼る仕事」を幅広く請け負うのが表具屋さんということでしょうか?

「うちとこの場合、掛け軸や巻物なんか仕事と、襖や障子の仕事、それからクロスの張り替えなどの内装関係の仕事がちょうど3分の1ずつくらい。昔はもっと掛け軸の仕事が多かったけど、今の家はそもそも床の間がないことも多いし、季節に応じて掛け軸を取り換えるなんて人も減ってきましたな。私が入っている表具の組合も、最盛期には7000件あったのが70件まで減ってしまいましたね」。

家屋が近代化するにつれ表具屋さんの仕事内容は変わってきているようですが、そんな時代でも、平岡表具店には掛け軸の仕事が舞い込んできます。「能勢の人は日蓮宗の人が多いから、代々伝わる日蓮曼陀羅の表装の仕事が多いですね」。

平岡家は大阪市内の島之内で代々表具屋を営む家でした。 「僕で4代目やと思う。というのは、私のおじいさんの前の人も表具屋をやっていたようですけど、僕はあんまり覚えてへんのです」。

平岡家が東郷へやってきたのは戦時中のこと。「父が僕の母親の親戚を頼って、一家で疎開してきたんです」。疎開後もこの東郷に住み続けて、今の平岡表具店があるわけです。

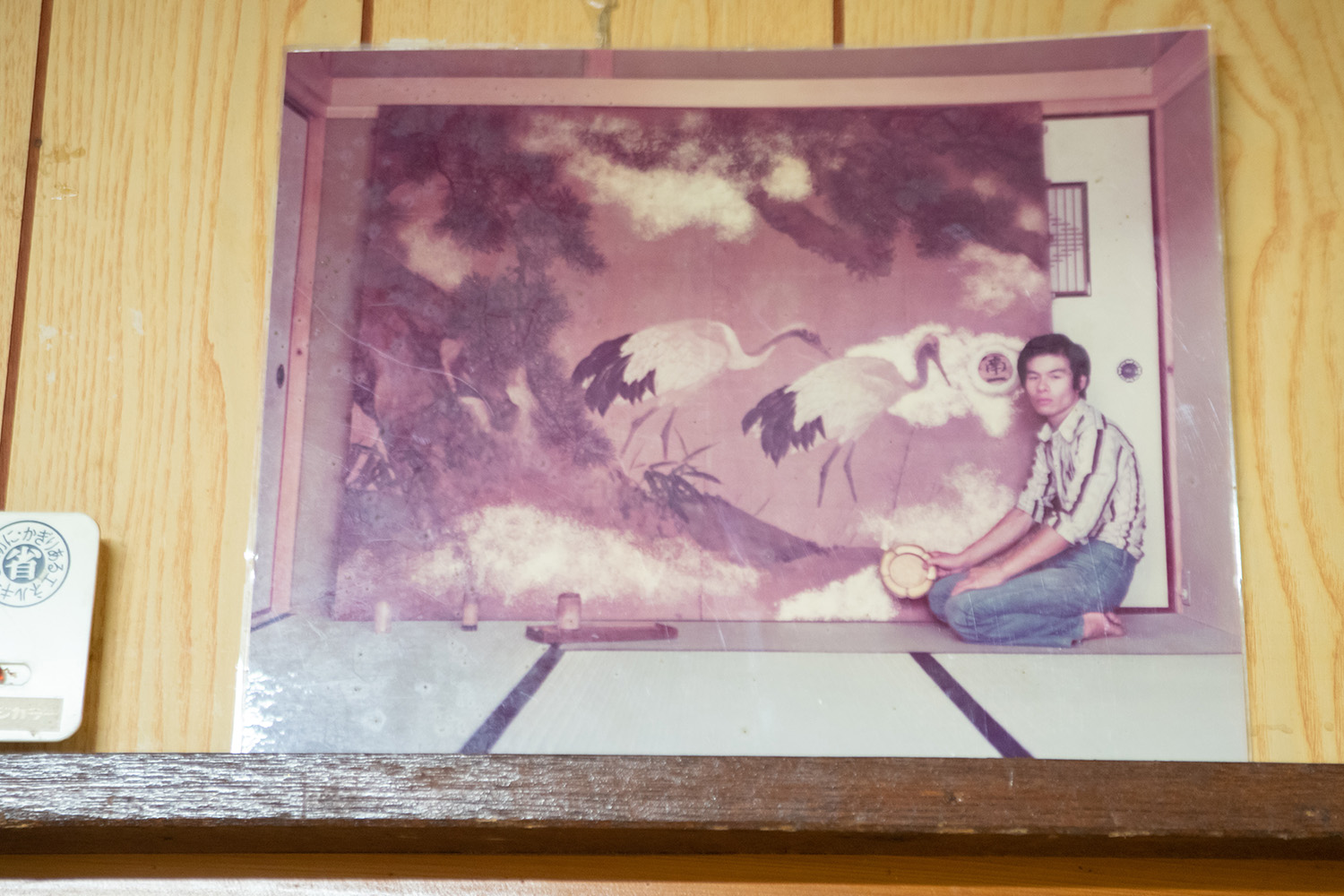

表具屋の4代目として幼少期を東郷で過ごした豊秋さんは家業を継ぐことにしました。

「表具の技術は川西の松林堂で技術を教わりました。父は実務をこなすというよりは、目利きのほうがうまかったので…」。

豊秋さんの妻・文代さんも振り返ります。「お義父さんはボンボンでね、ちょっと変わった人でした。小さい頃から『おうめどん』というお手伝いさんが付きっきりだったみたいで、身の回りのことは全然ダメな人。ふふふ」。

一方で豊秋さんに言わせると「流石にいいもんは見てきてる人」でもありました。表具に使う昔の布の真贋や価値を見定めることや、表装のアイデアを出すのが得意だったようです。 「相談すると、ええアイデアを出しよるんです。腐っても鯛やのう、言うてね」。 松林堂で「腕」を磨き、父を通じて「目」養ったというわけです。

作業場で豊秋さんが布をめくると、モザイク状に布を貼り合わせた美しい衝立があらわれました。

「この部分は一番いい印金(※)を使ってます。300〜500年前のもので、滅多にない代物です」。

作業場の引き出しには、豊秋さんが集めてきた様々な時代の「裂(きれ)」が入っていました。これらが掛け軸などの表装に必須の材料。

つまり、表装の仕事とは「その作品の内容や、時代性に相応しい服を着せること」。そのためには美意識はもちろんのこと、骨董への深い知識が欠かせないようです。

※)生地に糊または漆などで模様を置き、その上から金・銀・雲母などの箔をまいたもの

作業場には、表装や掛け軸の修復に必要な、じつにたくさんの道具が置かれています。

表具に使う紙を切るのは、丸みを帯びた断ち包丁です。時には、ティッシュよりも薄い繊細な和紙を扱う表具屋さん、断ち目を美しくするため、様々な目を砥石も並んでいます。「たとえば、これは亀岡の天然石を使った仕上げ砥石。これで研ぐと、切れ味が全然違うんです」。

他にも作品の修復に使う膠(にかわ)や、本金を振る道具などが並びますが、その中で、古めかしい瓶が目にとまりました。中には、茶色の液体が入っています。

「これはドングリのカサだけを集めて煮出した汁。これは、紙に古さを出すときに使うもんですな。子どもの頃によう遊んだ、一庫らへんに大きなドングリが落ちとるのを知っとったもんやから、どっさり拾ってきてね」。

あの辺りだと、もしかすると、菊炭に使うクヌギの実かもしれません。

「僕は昔から、古いもんを修理するのが好きなんです。だから、続けられているんやと思う。掛け軸は文化的なもん。こういうものは実用品と違って放っておいたらなくなっちゃう。時代を経て傷んでいっても、ちゃんと修復して、表装し直せば、また70年くらい持つんです」と豊秋さんは言います。

表具屋さんとは、技術や感性、古美術への知識でもって、伝統工芸を次世代へ引き継ぐ仕事なのです。じつは、最近は息子の正志さんも跡継として働いています。作品のみならず、技術も継承されることになりました。

一方、豊秋さんの工房のすぐ近くには、「未来(みく)」という「工房」があります。じつはこれ、お酢やドレッシング、ピクルスなどをつくる加工所。表具屋さんの手伝いをテキパキとこなしてきた文代さんの新しい、ピカピカの「城」なのです。

もともとは「自分たちでお酢をつくり、それで地域の加工品をつくりたい」と始まった能勢銀寄グループの「お酢研究会」。現在は、「歌の郷」と名前を変え、文代さんを中心とした4人で、様々な加工品を生み出しています。

表具屋さんと加工所が併設される平岡家。家族それぞれの新しい「未来」が、この田んぼの真ん中の一つの家で始まっているのです。